Un artiste nous a fait rêver un jour, nous a donné envie de faire de la musique, de jouer d’un instrument. Il nous a ouvert la porte vers un monde plein de promesses, il nous a donné envie de découvrir et de vivre par nous-mêmes ce qu’est le monde magique des sons.

Un artiste nous a fait rêver un jour, nous a donné envie de faire de la musique, de jouer d’un instrument. Il nous a ouvert la porte vers un monde plein de promesses, il nous a donné envie de découvrir et de vivre par nous-mêmes ce qu’est le monde magique des sons.

Les artistes sont des porteurs de messages qui font le pont entre ce (ceux) qui nous a (ont) précédé (s) et nous. Que nous transmettent-ils exactement ?

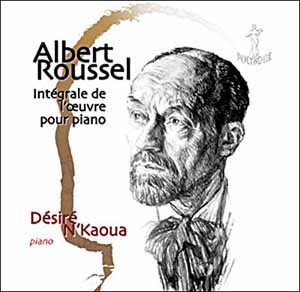

Vainqueur du premier Grand Prix du Concours de piano de Genève, Médaille d’or du Concours International de Vercelli, 1er Prix au Concours Alfredo Casella de Sienne, Désiré N’Kaoua est un pianiste français né à Constantine (en Algérie). Il s’est formé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (où il obtient le 1er Prix à 18 ans) auprès de grands pédagogues comme Marguerite Long, Lucette Descaves ou Lazare-Levy. Désiré N’Kaoua effectue une grande carrière de concertiste avec des engagements à travers l’Europe et les États-Unis d’Amérique, apparaissant en soliste avec de grands orchestres tels que l’Orchestre philharmonique de Berlin, L’Orchestre Philarmonique de Radio France, l’Orchestre de la R.A.I., l’Orchestre de la Suisse Romande, etc…

Sa discographie nous fait entendre autant Mozart, Chopin, Schubert, que Ravel, Fauré, Chabrier ou Jehan Alain. Il est également directeur de Collection Urtext aux Editions Lemoine (pour lesquels il édita les Préludes et les Mazurkas de Chopin, entre autres).

Ses grandes qualités de pédagogue l’ont porté à enseigner dans des haut lieux comme : l’École Normale de Musique de Paris, Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, la Schola Cantorum (Paris également), Conservatoire Supérieur de Musique de Versailles, Conservatoire Supérieur de Musique de Genève. Membre de nombreux jurys de concours, il fonde le concours des Sonates de Vierzon, Le Concours International de Musique française, l’Académie Internationale de Musique des Pays de la Loire ainsi que le Festival Estival de Guérande.

En 1988, Désiré N’Kaoua est décoré des insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite au titre d’Ambassadeur de la Musique Française à l’étranger par le Maître Marcel Landowski. Il est également promu Officier dans l’Ordre National du Mérite, toujours au titre d’Ambassadeur de la Musique Française à l’étranger.

Un artiste nous a fait rêver un jour, nous a donné envie de faire de la musique, de jouer d’un instrument. Il nous a ouvert la porte vers un monde plein de promesses, il nous a donné envie de découvrir et de vivre par nous-mêmes ce qu’est le monde magique des sons. Les artistes sont des porteurs de messages qui font le pont entre ce (ceux) qui nous a (ont) précédé (s) et nous. Que nous transmettent-ils exactement ?

Vainqueur du premier Grand Prix du Concours de piano de Genève, Médaille d’or du Concours International de Vercelli, 1er Prix au Concours Alfredo Casella de Sienne, Désiré N’Kaoua est un pianiste français né à Constantine (en Algérie). Il s’est formé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (où il obtient le 1er Prix à 18 ans) auprès de grands pédagogues comme Marguerite Long, Lucette Descaves ou Lazare-Levy. Désiré N’Kaoua effectue une grande carrière de concertiste avec des engagements à travers l’Europe et les États-Unis d’Amérique, apparaissant en soliste avec de grands orchestres tels que l’Orchestre Philharmonique de Berlin, L’Orchestre Philarmonique de Radio France, l’Orchestre de la R.A.I., l’Orchestre de la Suisse Romande, etc…

Sa discographie nous fait entendre autant Mozart, Chopin, Schubert, que Ravel, Fauré, Chabrier ou Jehan Alain. Il est également directeur de Collection Urtext aux Editions Lemoine (pour lesquelles il édita les Préludes et les Mazurkas de Chopin, entre autres).

Ses grandes qualités de pédagogue l’ont conduit à enseigner dans des haut lieux comme : l’École Normale de Musique de Paris, le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, la Schola Cantorum (Paris également), le Conservatoire Supérieur de Musique de Versailles, le Conservatoire Supérieur de Musique de Genève. Membre de nombreux jurys, il fonde le concours des Sonates de Vierzon, Le Concours International de Musique française, l’Académie Internationale de Musique des Pays de la Loire ainsi que le Festival Estival de Guérande.

En 1988, Désiré N’Kaoua est décoré des insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite au titre d’Ambassadeur de la Musique Française à l’étranger par le Maître Marcel Landowski. Il est également promu Officier de l’Ordre National du Mérite, toujours au titre d’Ambassadeur de la Musique Française à l’étranger.

D.M. : “Pourquoi es-tu devenu pianiste?

D.N. : Il me serait plus facile de répondre à la question : “Comment es-tu devenu pianiste ?” Le “pourquoi” nécessiterait une réponse qui ne se situe pas à un niveau humain.

Dans ma ville natale de Constantine en Algérie, ma grand-mère qui vivait sous notre toit avait acheté, bien avant ma naissance, un piano droit Pleyel dans l’espoir qu’un jour quelque membre de la famille en jouerait ; et aussi parce qu’à l’époque (1930) l’apprentissage de la musique classique faisait partie de la culture et dénotait d’une éducation bourgeoise bien conduite.

Ma sœur aînée Simone, beaucoup plus âgée que moi, s’essayait parfois à la pratique de cet instrument mais je crois qu’elle n’avait pas le “feu sacré” et qu’elle est restée assez loin de ce qu’on peut appeler une pianiste.

En revanche, dès l’âge de 2 ans et demi, j’ai découvert ce grand meuble de bois qui émettait des sons tous différents. Très vite, ce piano a exercé sur moi une fascination qui en a fait mon jouet préféré auprès duquel les jouets les plus sophistiqués de cette époque ne supportaient pas la comparaison et étaient relégués dans un coin aussitôt entrés dans ma chambre.

Le piano exerçait sur mon cerveau d’enfant un attrait qui était sans doute celui de la découverte, mais une découverte qui se renouvelait chaque jour, ce qui n’était pas sans inquiéter mes parents.

Bien entendu, ma mémoire ne m’aurait pas transmis de tels détails sans les récits répétés de mes parents et mes 3 sœurs.

Je me suis laissé raconter plusieurs fois que lorsqu’une touche enfoncée avait émis un son, j’essayais en boudant de retrouver ce même son huit notes plus haut ou plus bas, et quand j’y parvenais, c’était alors un éclatement de bonne humeur, et je continuais inlassablement dès la minute suivante.

Ma mère m’a laissé une photo qui me représente à 2 ans et demi assis devant le piano.

Le jour de mon 4ème anniversaire, mes parents s’interrogeaient sérieusement sur cet attachement exclusif, et comme la mode des pédopsychiatres n’étaient pas répandue, ils ont choisi de me conduire à l’Ecole des Beaux-Arts d’Alger : là, je passai un test auprès du professeur le plus réputé d’Algérie, Monsieur Gontran Dessagnes dont je suis devenu l’élève dès le lendemain, puis l’ami beaucoup plus tard. Monsieur Dessagnes déclara que j’avais l’oreille absolue, ce qui n’étonnera personne vu le nombre de jours et d’heures que j’avais passés à identifier des sons. Et comme je suis croyant, j’ai souvent pensé que Dieu distribuait équitablement ses dons puisqu’il a retiré à mes yeux la possibilité de percevoir les couleurs (je suis affecté de protanopie).”

D.M. : Qui est-ce qui t’a inspiré tout au long de ta carrière ?

D.N. : Au seuil de l’adolescence, vers l’âge de 12 ans, mes parents, devant mon assiduité à l’étude du piano, m’ont offert un recueil de Sonates et Variations de Mozart, que j’ai déchiffré avec frénésie, comme tout ce que je faisais à cette époque.

La découverte de ce langage apparemment si simple (et en réalité si difficile) dans lequel l’essentiel est toujours dit avec si peu de notes a suscité en moi une passion inconditionnelle qui ne s’est ni affaiblie, ni démentie jusqu’à ce jour, à 82 ans.

L’année de mes 15 ans, qui était celle de mon entrée au CNSM de Paris, j’ai eu la double chance d’être accepté dans la classe du Maître Lazare Lévy, interprète incomparable de Mozart, et de découvrir l’existence de tous les concertos de Mozart.

C’était un émerveillement perpétuel d’où est né un rêve fou (qui n’en a pas à cet âge? Et même plus tard…): celui de jouer en public, dès que j’aurai acquis une maturité suffisante, l’intégrale des 27 concerti de Mozart.

A ma connaissance, cette fresque géniale n’a été proposée au public parisien qu’une seule fois, en 8 concerts, dans la salle de l’Ancien Conservatoire, célèbre pour avoir accueilli Liszt, Harold Bauer, Busoni, Paderewski, entre autres…

La mémoire phénoménale d’Yvonne Loriod (future femme de Messiaen) pouvait seule satisfaire aux exigences d’une telle intégrale. L’orchestre était dirigé en alternance par 2 jeunes chefs qui faisaient là leurs premières armes: Pierre Boulez et Bruno Maderna.

Peu à peu naquit en moi l’espoir de réaliser la même performance, car mes imperfections techniques étaient compensées (don du ciel !) par une mémoire que la plupart de mes collègues m’enviaient ; et je n’envisageais donc pas le risque de panne.

Hélas, malgré un travail sérieux, assidu et inlassable qui m’a permis de jouer par cœur n’importe quel concerto, ce rêve n’a jamais pu se réaliser, essentiellement pour cause de raisons matérielles, financières mais aussi le peu d’enthousiasme que ce projet suscitait chez les chefs d’orchestre.

Une anecdote me revient: vers les années 50, un célèbre pianiste russe, après l’ovation méritée du public allemand qui saluait son interprétation des 4 concerti de Rachmaninov, fut invité à l’Institut Français pour une réception en son honneur. La maîtresse des lieux, une inconditionnelle de Mozart, lui suggéra de déchiffrer une petite œuvre de Mozart. Il répondit: “je ne peux pas jouer cela, il n’y a pas assez de notes!”

Quelques réflexions faites par Lazar Levy :

- Il ne faut jamais se désinteresser d’un son produit jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le son suivant

- Il faut faire corps avec son instrument

- Les traits qui rapprochent les mains sont plus difficiles que ceux qui les éloignent l’un de l’autre.

- Les traits parallèles (comme le dernier mouvement de la sonate en si bémol mineur de Chopin) sont difficiles parce que les mains sont symétriques mais non parallèles.

- Il faut travailler lentement mais avec des déplacements rapides sinon le travail lent ne sert à rien.

- Je préfère une fausse note faite avec audace plutôt qu’une note juste faite avec prudence.

- Il faut laisser les doigts retomber de leur propre poid.

- Un compositeur n’écrit pas tout. C’est à nous de déceler ce qui se cache entre les notes.

D.M. : « Dans quel type de sensibilité pianistique te retrouves-tu ? »

D.N. : « L’année 1940 fut celle de la déclaration de guerre dans laquelle l’Algérie, fidèle au régime de Vichy, se trouva indirectement impliquée. Bien que la zone de combat ne se soit jamais située, à cette époque, sur le sol algérien, les discriminations et brimades diverses furent exercées par une milice locale, fascinée par les agissements de l’Allemagne nazie, contre une catégorie de citoyens considérés comme destructeurs de l’état français parmi lesquels les juifs, les socialistes, les communistes, les francs-maçons entre autres…

J’avais 7 ans et j’eus l’immense honneur de figurer (« grâce » à l’extrême gravité des blessures de guerre de mon père en 1914) parmi les 2% d’élèves ayant le droit de bénéficier de l’enseignement d’une école française ; mais cette dérogation avait des conditions : respecter l’interdiction faite aux juifs de hisser le drapeau français dans la cour de l’école le matin « pour ne pas salir la corde » par mes mains d’enfant israélite et de demeurer parmi les deux meilleurs élèves de la classe.

Je ressens encore aujourd’hui à mon âge actuel de 83 ans cette blessure qui est restée vivace tout au long de ma vie : et comment monter sur scène avec une psychologie de vainqueur dans un pays qui t’a rejeté à l’âge de toutes les questions ?

Mais pourquoi ai-je fait cette digression dans un texte qui aurait dû se borner à relater mon seul parcours musical…

J’y arrive.

Un mercredi soir de janvier 1941, dans la salle de classe de l’Ecole des Beaux-Arts, mon 1er professeur de piano, Monsieur Gontran Dessagnes, reçut la visite d’un commissaire qui lui remit une pile de questionnaires à faire remplir par chacun des élèves de l’école. Il a eu une réaction exceptionnelle qui aurait pu lui valoir de la prison, ou davantage : il a laissé la pile d’imprimés sur le piano en disant : « Si c’est indispensable, faites-le vous-même ». Et naturellement le lendemain il ne faisait plus partie de l’école. Son geste fut récompensé : la totalité de ses élèves décidèrent de continuer les cours chez lui !

En 1946, quand les tensions furent apaisées, il est devenu le directeur du Conservatoire d’Alger qui n’acceptait que les élèves d’un niveau avancé. Ne pouvant assumer d’autres charges que celle de sa nouvelle fonction, il me confia (avec le chagrin inévitable de la séparation pour lui et pour moi) à mon 2ème professeur, Monsieur Maurice Galabert. Après un concours d’entrée assez sévère, je devins pour deux ans élève de la classe supérieure en octobre1946.

Suite des années passées en Algérie avant le départ définitif pour Paris le 8 septembre 1948.

Pendant ma scolarité à l’Ecole des Beaux-Arts sous la conduite de Monsieur Dessagnes, le travail hebdomadaire se composait des Etudes de Cramer, Kessler et Moszkowski (« Per Aspera ») ; aucun exercice mais des gammes et arpèges dans tous les tons.

Je me rappelle avoir joué en public le 1er Impromptu et la 5ème Valse de Chopin, la 1ère Novelette de Schumann et les Jeux d’Eau à la Villa d’Este de Liszt. Ici se situe une petite anecdote assez amusante pendant l’exécution du 1er Impromptu dans les salons de l’Hôtel Aletti (seul « 5 étoiles » de la ville de l’époque devenu aujourd’hui l’hôtel Saphir). J’étais âgé de 9 ans et, compte tenu de la taille d’un enfant de cet âge, on avait hissé mon tabouret jusqu’à son plus haut niveau ; et voilà qu’en pleine réexposition des triolets de croches après la partie lente, le ressort cède et, brusquement, mon visage s’est retrouvé au ras du clavier et mon nez dans les touches ! D’après les témoins de cet « évènement », j’ai continué en mettant un point d’honneur à ne perdre aucune croche, ce qui m’a valu des applaudissements triples de ceux que méritait ma prestation. En quittant la salle, chacun était convaincu que j’étais une vraie « bête de scène » !

En octobre 1946, j’entrai en classe de 3ème au lycée Bugeaud (devenu aujourd’hui le lycée Abdelkader) en même temps que j’étais accepté par concours au Conservatoire d’Alger dans la classe supérieure de Monsieur Maurice Galabert : les candidats étaient très nombreux car il y avait, dans les départements Français d’Algérie un véritable engouement pour la pratique d’un instrument de musique (la seule ville d’Alger était dotée de 3 orchestres symphoniques professionnels).

Pendant ces deux années, je me rappelle avoir joué en public l’Allegro de Concert, la Barcarolle et la 1ère Ballade de Chopin, le Thème Varié de Saint-Saëns, la suite « Pour le Piano » de Debussy, le dernier mouvement de la Sonate en si mineur de Chopin, le 6ème Nocturne de Fauré, les Jeux d’Eau de Ravel, de nombreux Préludes et Fugues de Bach et surtout de très nombreuses Sonates de Beethoven (Waldstein op. 53, La bémol op. 26, op. 27 n°2, op. 28 en ré mineur, op. 31 n°1 et n°2).

Mon professeur Monsieur Galabert m’intimidait beaucoup ; il plaçait Beethoven au-dessus de tous les compositeurs et il poussait son amour exclusif jusqu’à ressembler physiquement à l’idée que l’on se fait de Beethoven, avec de grands cheveux ébouriffés. Avec lui, souvent les leçons privées duraient plus de deux heures et elles se bornaient en un récital du professeur devant l’élève, forcément admiratif, telle ou telle sonate de Beethoven (il les connaissait toutes). Ces séances théâtrales ont eu sur moi l’effet inverse de celui recherché et elles ont fait naître dans ma tête un rejet de cette musique qui n’a cessé que 30 ans plus tard : il est vrai qu’à cet âge (de 13 à 15 ans) je traversais une période tourmentée de type schizo-paranoïde plus ou moins justifié par des déceptions ou des promesses non tenues : mes seuls moments de bien-être étaient ceux pendant lesquels je réussissais à me couper de tout contact social.

La pédagogie de Monsieur Galabert pouvait être fructueuse lorsqu’il consentait à cesser de s’écouter jouer.

Il proposait des images visuelles à l’élève (complot dans une cave, etc…) ou l’incitait à rechercher des timbres d’instruments d’orchestre ; mais ses conseils techniques étaient très archaïques : selon lui, le clavier ne pouvait être abordé autrement qu’en relevant les doigts très, très haut au moyen d’exercices d’extension souvent douloureux (Tausig, Falkenberg).

En juin 1948, après deux ans de fréquentation parfois houleuse de sa classe, j’obtins un 1er Prix de piano avec les félicitations du jury en jouant la 1ère Ballade de Chopin à l’Opéra d’Alger (devenu aujourd’hui Théâtre National Algérien). Alors, sur le conseil insistant de Gontran Dessagnes et contre la volonté de Monsieur Galabert, 3 mois plus tard, le 8 septembre, je quittai cette belle terre d’Algérie pour tenter ma chance au Conservatoire de Paris sans me douter que je n’y reviendrais qu’épisodiquement.

D.M. : Quelle est la personnalité musicale qui t’as le plus marqué parmi celles que tu as pu rencontrer ?

D.N. :

J’ai rencontré deux personnalités très dissemblables qui ont eu un impact très fort sur ma manière de « penser la musique ».

En premier GUIDO AGOSTI :

En 1957, j’eus la chance d’être accepté à l’Académie Chigiana de Sienne pour bénéficier de l’enseignement du professeur Guido Agosti au cours de deux mois de stage.

En 1961, j’y suis retourné pour perfectionner avec le Maestro Agosti le programme du Concours de Genève qui devait avoir lieu cinq semaines plus tard et je dois dire que son aide a été l’une des principales raisons de mon succès.

Un vrai grand seigneur qui a eu la noblesse de répondre à ma lettre de remerciements : « Désiré, je crois que votre affection exagère le peu que j’ai pu faire pour vous »… Est-il nécessaire de préciser que j’ai monté ce programme uniquement avec son aide ? Le recul du temps me permet de réaliser que le Maestro Agosti a été l’homme que j’ai le plus admiré au monde. Il avait été, dit-on, l’élève préféré de Busoni. Il donnait ses cours à peu près dans n’importe quelle langue et il en parlait douze avec aisance.

J’interromps ici mon récit pour raconter une petite anecdote : lorsque le cours était terminé, le professeur Agosti avait coutume de s’attabler à la terrasse du café « Fonte Gaia » et il devait se douter qu’il n’y resterait pas seul très longtemps car, quelques minutes plus tard, la horde de pianistes en herbe rapprochaient plusieurs tables, espérant glaner encore quelques connaissances de cet érudit ! Au cours de cette session, je me suis lié d’amitié avec André Gorog qui est d’origine hongroise et d’un naturel très joueur. Un jour, il a voulu parier quelques lires avec tous les participants qu’il parviendrait à tendre un piège à Maestro Agosti, lequel était censé ne pas pouvoir répondre à sa question. Et André Gorog lui a posé une question en langue hongroise. Sans se départir de son flegme, Maestro Agosti lui a fait une longue réponse parfaitement correcte en hongrois. André s’est levé et lui a dit : « Maître, vous m’avez fait perdre mon pari mais je vous félicite tout de même ».

Dans la grande salle de cours décorée de nombreux tableaux de maîtres, il y avait deux magnifiques Steinway de concert et, le plus souvent, Maître Agosti jouait par cœur toutes les œuvres qu’apportaient les stagiaires, avec ce toucher inimitable dont les Italiens ont le secret.

Il a accompagné un jour le second concerto de Bartók que personne ne connaissait à l’époque : les oreilles du public étaient branchées sur ce qu’il faisait car c’était tellement plus beau que la partie du soliste… Et pourtant il déchiffrait !

Il impressionnait tout le monde par l’étendue de sa culture.

Le public parisien ne l’avait entendu qu’une fois dans le concerto N°2 de Brahms et, pardonnez-moi d’écrire cela, mais comme d’habitude il était passé à côté de son immense talent.

Mais, sans ternir aucunement l’image de ce grand Maître, il faut souligner que son enseignement ne s’adressait qu’à des élèves déjà parvenus à une quasi-perfection technique, car il était capable, malgré sa grande bonté, de perdre assez vite patience en constatant les failles pianistiques de certains jeunes musiciens insuffisamment préparés.

Ensuite JEANNE BLANCARD :

Le moment est venu d’évoquer la seconde personnalité dont la rencontre a été un événement très fort dans ma vie : elle s’appelait Jeanne Blancard et n’avait aucun lien de parenté avec son homonyme Jacqueline Blancard, concertiste de nationalité suisse.

J’ai été admis à pénétrer dans le cercle très restreint de ses élèves en février 1965. Madame Blancard était déjà âgée de 86 ans. Ma première rencontre avec elle fut l’appel au secours d’un pianiste totalement bloqué par une grave tendinite que les plus célèbres médecins ne parvenaient pas à guérir : je lui dois d’avoir joué, à peine huit mois plus tard, avec une liberté totale et sans appréhension, le terrifiant 3ème Concerto de Rachmaninov, Salle Smetana à Prague.

Je n’ai bénéficié de cet enseignement lumineux, véritable parcours initiatique, que pendant trois ans : Madame Blancard a quitté ce monde à 89 ans.

Elle avait été pendant trente ans l’assistante d’Alfred Cortot et avait suivi ce maître dans tous ses déplacements. Durant cette période, elle avait engrangé, à l’instar des disciples des lamas tibétains, l’immense sagesse de ceux qui savent écouter sans poser de questions.

Tout en m’imbibant de ses propos, je me remémorais la parole que Nietzsche prête à Zarathoustra : « Je suis comme l’abeille qui a amassé trop de miel : j’ai besoin de mains qui se tendent ».

Grâce à une probable fortune familiale, Madame Blancard avait été toute sa vie à l’abri des problèmes financiers. Elle ne conservait que quelques élèves, triés sur le volet, et n’en recherchait pas davantage. Elle vivait au centre de Paris, à quelques mètres de l’École Normale de Musique où elle devait hérisser certains professeurs aux méthodes conservatrices.

Pourtant, je suis sûr qu’elle n’a jamais recherché ni gloire, ni provocation, ni célébrité : à l’image de la plupart des grands personnages, elle était d’une humilité totale et fuyait les « chapelles » comme la peste. Ce n’est qu’après plusieurs heures d’entretien qu’on apprenait incidemment que tel ou tel grand virtuose avait été son élève mais elle ne s’en prévalait jamais.

Il est bien difficile de définir en quelques lignes les points essentiels d’une pédagogie mûrie et structurée sans la trahir ou qu’elle apparaisse comme une caricature.

Ce qui importait pour Madame Blancard était de convaincre l’élève de la nécessité absolue de chasser toute idée encombrante et parasite afin d’ETRE lui-même la note qu’il produit au moment précis de la jouer. Son principe de base était de ramener le jeu à la nature, en éliminant les plus infimes crispations qu’un travail intense, compact et insuffisamment aéré avait pu y introduire d’une façon insidieuse. Elle parlait souvent du « point zéro » de décontraction comme étant le point de départ d’un travail productif. Elle savait parfaitement que le jeu de piano n’est possible que grâce à une alternance de tensions et de détentes, comme le cœur par exemple et tout ce qui vit ; mais il s’agissait, selon elle, de tensions organisées et non involontaires. Ces crispations inconscientes sont souvent celles qui naissent d’un désir de mieux faire ou d’une appréhension de mal faire, ou encore d’un sentiment diffus de ne pas s’être suffisamment investi dans la préparation de l’œuvre. Ce qui l’intéressait, c’était la recherche de la Vérité pour elle et pour les autres, la prise de conscience à tous les niveaux et l’abandon de toute pensée nocive : il s’agissait d’un état d’esprit à créer en soi, d’un investissement total de l’être humain dans ses moindres fibres. Elle partait du principe que, quand un pianiste joue en public, le film qui se déroule dans sa tête est le suivant : il oscille entre le regret de ce qu’il vient de faire et l’appréhension de ce qu’il va faire ; autrement dit, il ne joue aucune note au présent. En fait, il ne jouera parfaitement que lorsqu’il n’y aura dans sa tête rien d’autre que la note qu’il est en train de jouer.

Bien entendu, cette discipline servait à merveille l’adaptation physique et mentale de l’être humain face à un clavier de piano.

Ce qui était proprement incroyable, c’est qu’après avoir assimilé son message, les pires difficultés fondaient comme le sucre dans le café.

D.M. : Parle-nous de l’un des concerts les plus mémorables auquel tu as assisté !

D.N. : Bien entendu, l’évocation de ce souvenir ne va pas sans en faire ressurgir d’autres non moins intenses et tout aussi inoubliables.

Il me semble encore entendre Irmgard Seefried chantant des lieder de Schumann (l’amour et la vie d’une femme) ainsi que de Mendelssohn (sur les ailes du chant) et Strauss à la Salle Gaveau ; c’était vers la fin des années 50 et elle était accompagnée par le pianiste Erik Werba. Quelle incomparable interprète de Mozart ! Très inspirée, la pureté de sa voix était exceptionnelle. Et le public ensorcelé ne voyait plus en elle un être humain mais un ange. Et Fischer-Dieskau, Elisabeth Schwarzkopf, Gundula Janowitz, Gérard Souzay, etc…

Peut-être suis-je dans l’erreur en constatant que ces soirées de Lieder, très fréquentes à l’époque, ne passionnent plus guère les foules, du moins à Paris.

Autre mode qui s’est perdue : c’est la soirée de trois concerti d’auteurs et d’époques différentes. Tous les solistes, même les moins connus, se sont adonnés à ce marathon, sûrs par avance de jouer à guichet fermé avec cette formule. J’ai eu l’occasion d’entendre ainsi Maria Tagliaferro, Michelangeli, etc… Mais je me souviens surtout de Georges Enesco, vers la fin de sa vie, qui gratifia le public parisien du théâtre des Champs Elysées d’une interprétation inoubliable, chaleureuse et inspirée de 3 concertos pour violon de Bach, Beethoven et Brahms (il ne manquait que Berg et Bartók mais la soirée aurait été trop longue). Il était accompagné par l’orchestre le plus prestigieux de l’époque qui, en remplaçant quelques membres, est devenu par la suite l’Orchestre de Paris.

J’interromps ici mon récit pour raconter une anecdote qui découle indirectement de ma présence au concert d’Enesco qui faisait se côtoyer trois compositeurs commençant tous par la lettre B. Au Conservatoire de Versailles, j’ai eu pendant quelques années un directeur qui était un de mes amis d’enfance et qui composait une musique atonale très avant-gardiste. Il se nommait Paul Méfano et me manifestait une amitié très chaleureuse. Le jour où il m’apprit qu’il se considérait comme l’héritier spirituel de Darius Milhaud et d’Olivier Messiaen, l’idée me vint de lui faire plaisir en lui proposant un projet de récital de ses œuvres voisinant avec une œuvre de Milhaud et une autre de Messiaen ; il me répondit avec l’humour froid dont il avait (et a toujours) le secret : « Ce qui me gêne dans ce projet, vois-tu, c’est que le public pense que tu n’aimes pas Mozart ». Et pour bien persuader le public du contraire, il m’accompagna, le jour de mon départ à la retraite, dans trois concerti de Mozart au Théâtre Montansier avec l’ensemble des professeurs de l’établissement qui s’étaient entendus entre eux pour m’offrir ce geste d’amitié ; ils avaient été mes collègues pendant 36 ans et ce concert restera longtemps comme l’un des plus beaux souvenirs de ma vie.

………